|

|

| 20 留浦とずらの浮橋 | 22 矢倉岳の富士さん |

番号付けは逆にしております。

| 22 | 11.27 | 矢倉岳 箱根 2003年へ |

| 21 | 11.27 | 河村城址 山北 箱根 |

| 20 | 11.21 | 大寺山(仏舎利塔) 奥多摩 |

| 19 | 09.01 | 黒檜山くろびさん赤城山 |

| 18 | 08.17〜18 | 磐梯山 福島県 |

| 17 | 08.15〜16 | 安達太良山 福島県 |

| 16 | 06.02 | 大野山 丹沢湖 丹沢 |

| 15 | 05.19 | 花咲山(梅久保山) 滝子山 大菩薩連嶺 |

| 14 | 05.12 | 市道山 戸倉三山 奥多摩 |

| 13 | 04.21 | 釜伏山〜愛宕山 奥武蔵 |

| 12 | 04.14 | 美ノ山(蓑山) 秩父 |

| 11 | 03.24 | 長尾峠 芦ノ湖 箱根 |

| 10 | 02.24 | 峰山 藤野 高尾陣馬 |

| 9 | 02.17 | 順礼峠 丹沢(東) |

| 8 | 02.17 | 鐘ヶ嶽 丹沢(東) |

| 7 | 01.20 | 雲竜渓谷入口 日光 |

| 6 | 01.19 | 百蔵山 高尾陣馬 |

| 5 | 01.19 | 猿橋の城山 高尾陣馬 |

| 4 | 01.18 | 経塚山 房総丘陵 |

| 3 | 01.08 | 筑波山 茨城 |

| 2 | 01.04 | 鋸山 房総丘陵 |

| 1 | 01.04 | 嵯峨山 房総丘陵 2001年へ |

|

|

| 20 留浦とずらの浮橋 | 22 矢倉岳の富士さん |

22 11.27 矢倉岳 箱根

平山バス停よりかなり南側に川がありここには専用歩道がある。これを進む。何年ぶ

りかの洒水の滝はすっかり様子を変えていた。ふるい入口の飾り門の所から21世紀の

森という看板に従って進む。公園の施設のために沢山の道があり迷い気味。セントラル

広場の先でやっと山道に入れた。矢倉岳の頂上は素晴らしい富士の眺めが得られ、何

人ものハイカーがお昼休みをしていた。ここから足柄峠まで行き、僅か戻って足柄古道

を使って地蔵堂へ下った。夕日の滝を往復することにして行ったが、途中の南側に足柄

古道があるので、これに入った。この道はつまらない。矢倉沢のバス停で丁度来た関本

行きに乗って帰った。end

21 11.27 河村城址 山北 箱根

順調に乗り継いで御殿場線山北駅に着く。駅を降りてから西側に進むと、適切に案内

標識があって順調に進む。やや急な道には巻き道も造られていて、わけなく頂上という

ほどでもないが広い本城郭に出る。馬出郭の下り道には洒水の滝への標識があり、わ

けなく下り始める。洒水の滝と矢倉岳への入口である平山バス停に至る。end

|

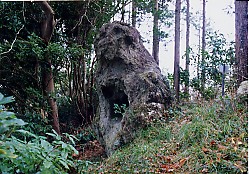

| 20 大寺山(仏舎利塔) |

20 11.21 大寺山(仏舎利塔) 奥多摩

バスは鴨沢西行きに乗り、諸畑橋でおりた。橋を渡って、西に湖の南岸に沿う径を進

む。紅葉が目に染みる。途中崩落のため通行に若干危険な所が数箇所ある。かろうじて

通過できた。吊橋を渡って、お祭のバス停からまたもと来た径を引き返す。

諸畑橋から東側の滝ノ澤橋から沢沿いに山道に入る。すぐ径は東にトラバースしなが

ら高度を上げる。各所に標識があって径もいい。鹿倉ししくら山からの尾根に達すると

東にすぐ、仏舎利塔。白い塔がまぶしい。東の外れから鴨沢よりやや東,北側の尾根を眺

めるが、かなり紅かった。滝ノ澤橋諸畑橋のルートより東側の沢筋で下り始めるが技術

的に無理と判断して尾根筋に戻る。ロスタイム60分!結局滝ノ澤橋に下る。ここから南

岸を東に。道路の終点は通行止め柵ををくぐる。大変危険な崩落箇所もかろうじて通過

した。(しくじればこのきせつなのにすえいか、おぼれちゃう)留浦とずらの浮橋でバス停

に向かう。30分ほど休憩して奥多摩駅へ。奥多摩湖南岸の今回の径は事実上通って

はいけません。一部紅葉が散り始めていましたが鮮やかな模様が楽しめました。end

|

|

| 19 黒檜山の賑わい | 19 御黒檜大神の神域 |

|

|

| 19 大沼と地蔵岳 | 17 船明神山 |

19 09.01 黒檜山くろびさん赤城山

北登山口から入山。9時少々過ぎなのに、人は多い。北側の展望の肩ピークまで足を

延ばす。(火を貸してくれて有難うございました。おかげでコーヒーが飲めました)

上ってくる雲に視界が悪くなる前に駒ヶ岳側へ下山開始。大沼(おぬ)へ出た。end

|

|

| 17 安達太良山 | 18 弘法清水の賑わい |

18 08.17〜18 磐梯山 福島県

八方台登山口から登る。人は多い。弘法清水は素晴らしい水だ。磐梯山の頂上は

混んでいた。ピストンして小野川温泉に宿泊。翌日ゆっくり帰ってきた。end

17 08.15〜16 安達太良山 福島県

中ノ沢温泉の先の沼沢温泉の先のスキー場の先から入山。遭難慰霊碑の向えにあ

る登山届箱に届けを出す。船明神山でお昼。安達太良山から雷鳴が。かろうじてくろが

ね小屋に濡れずにはいった。素晴らしい温泉に満足満足。カレーライスにお代わりお代

わり。翌日は鉄山避難小屋でコーヒーを入れる。箕輪山では子供達だけのパーティー

に出会う。鉄山避難小屋泊まりだったという。尊敬しちゃうな。胎内岩では不思議な感覚。

硫黄採取場を経て、川を渡る。この日は中の湯温泉に宿泊。end

16 06.02 大野山 丹沢湖 丹沢

バス停丹沢湖の南側の駐車場・公衆便所の南側の時計のところから入山。右手に

ダム広場への案内があるが尾根筋を忠実にたどる。その先で距離は短いが急登を

登ったところに人がいっぱい、いた。秦野峠方面への分岐点で休んでいる人たちだっ

た。その後緩い上下の後、林道に出て見晴らしのいいところに出るとそこがイヌクビリと

いうところで、南側の展望がいい。大野山では南北の展望がいい。天気がいいがかすんで

本当の遠望はえられなかった。元、来た径をすこし戻って、湯本平へ下った。激しいに

わか雨に見舞われたが、すぐに止んで助かった。end

|

|

| 15 石仏様の峠 花咲峠 | 15 花咲山(梅久保山) 頂上 |

15 05.19 花咲山(梅久保山) 滝子山 大菩薩連嶺

大月駅から浅利橋を渡って廿三夜様の碑のところで右折。高速道の側道に出て、そ

の尽きたところから山道に入る。5番の標識を無視して直進、ゴルフ場の際に出る。東

西の山肌を獣道か山仕事道か山菜取りの道をトラバースを繰り返し、やっと南北の枝

尾根を直登して本尾根筋に出た。ここから東に進んで再び廿三夜様の碑のところまで

出て休憩。もと来た道でサス平を目指した。この一つ先のピークで休憩したとたん、に

わか雨。ほどほどで出発。石仏様の峠を経て花咲山に至る。ここで休憩というより、お

昼寝。寒いなぁと思うとバチバチと音がする。小雨がシートを叩いている。雨したくと出発

したく。雨はまとまって降ったがじきに止んでしまった。林道に出てからは道が左右す

るが、西小のところに出た。甲州街道まで歩いてからバスに乗った。いつものように大

月駅前で食事をして帰った。end

|

| 14 吊尾根に登り付く(振り返る) |

14 05.12 市道山 戸倉三山 奥多摩(入山が陣馬街道の北側なので奥多摩としま

した) 八王子駅からバス。夕焼け小焼け号に乗って関場で下車。およそ1時間、車道

を歩いて林道「ににく沢」線に入る。すぐに左手の山道に入る。シダ類の草の色の鮮や

かな道を抜ける。源頭部は杉の美林。でも急な斜面をジグザグ。吊尾根に登り付くと何

とか会のハイキング大会の最尾部のスタッフ連中とすれ違う。市道山の頂上には入れ

替わりハイカーが南北からやって来る。笹平を目指して下る。今回の山行はいずれ二分

して本文に直します。end

|

|

| 13 日本(やまと)水 | 13 皇鈴みすず山 春雨の山 |

13 04.21 釜伏山〜愛宕山 奥武蔵

波久礼はぐれ駅から歩き始める。天気予報は午後からの雨なのにもう降っている。

ほかにハイカーはいなかった。風布ふっぷ館というレストランでお昼をした。

「あいにくの雨で山はだめでしたねぇ。もうお帰りですかぁ」「これから登るんです」とは言

いにくかった。どこが釜伏山かわからないままに、岩のピークを越して釜伏峠に出た。

某社の主催らしいハイキング大会で参加の人たちと大勢すれ違う。登谷牧場のソフト

クリームはなかなかおいしかった。皇鈴みすず山は落ち着かない。愛宕山はつつじが満

開で静かな山頂だった。打出からのバスは満員で何本目かの臨時バスにかろうじて乗

り込めた。小川町駅から帰路についた。

翌月になって日本(やまと)水は、崩落の危険のために、立ち入り禁止処理がなされ

た。この時、行っておいて本当に、よかった。end

12 04.14 美ノ山(蓑山) 秩父

皆野駅から町役場の前を抜けて登り始める。道路を一旦横断するが、その後しばら

くして蓑(山)神社の階段の下に出る。ここから急な階段を登って、社殿の前に出る。ここ

から右手の径を選んだ。桜の大木がはるか上で咲いている。もうかなり散ってもいた。

榛名神社の前から南へ。お昼時なので人がいっぱい。八重桜が満開で素晴らしい。山

の南端(山頂の)まで桜と人出がいっぱいだった。二十三夜寺への下山路は見送って黒

谷駅への下り径に戻った。70数余名という大パーティをぬかしてもらった。黒谷駅入口

の国道の押しボタン信号はなかなか変わらない。時間が早いので親鼻駅までの切符を

買った。親鼻駅から萬福寺の脇を抜けて、登り口につく。関東ふれあいの道と標識があ

る。けっこう、この径で下って来る人がある。何人かは先ほどからの知り合い

だった!?道路を横断するともう肩のピークのようで、大谷石が敷かれた径になった。

みはらし園地から南端のインフォメーションセンターまで往復した。蓑山神社から「悪路」

の標識に従って、下った。今朝の皆野駅から帰路についた。end

|

|

| 12 蓑山山頂の賑わい1 | 12 蓑山山頂の賑わい2 |

11 03.24 長尾峠 芦ノ湖 箱根

桃源台までは路線バス。湖岸に沿って湖尻水門、深良水門へ。ここから石畳の道で

湖尻峠へ。ここから尾根筋で芦ノ湖展望公園へ。すこし北側の分岐から下って、再び湖

尻水門付近へ。ここから仙石原への道路を進む。途中長尾峠を往復して湿生花園へ向

かう。ここには入らず、仙石案内所から路線バス。温泉場入口で下車。入湯。夕食を済

ませて帰路につく。end

|

|

| 10 峰山 右手が社 左手にベンチテーブル |

11 深良水門からの石畳 |

10 02.24 峰山 藤野 高尾陣馬

JR藤野駅から旧名大久和バス停新名やまなみ温泉バス停までバス。この付近から峰

山の標識に従って登り始める。一時間もしないで頂上に着くとさっき追い抜いていった

人がもう休憩も済ませ、出発するところだった。小舟(オブネ)の標識に従って下山。その

後は道路を歩く。やまなみ温泉で汗を流してバスの時間に合わせて出てきた。end

|

| 9 物見峠 |

9 02.17 順礼峠 丹沢(東) (国語としては巡礼が正しいだろうが)

広沢寺温泉入口バス停からすこし南に下ったところから左手に入る。大きな標識が

あってこれに導かれて急な道に入ると、鹿よけの扉を開閉して登っていく。すぐに尾根

道で公園に出る。犬の散歩におおぜいがいた。左後ろに折り返すような径に入って最

初のピークに至る。緩い下りと緩い登り。ただし登りのほうが長いが。峠というと尾根筋

からすれば道の鞍部をイメージするが、物見峠も狢坂峠もピ−クの峠だ。だいぶ前に降

りだした小雨のセイで薄暗くなるのが早い。御門橋を往復して尼寺(にんじ)へ下る予定

は中止した。御門橋のバス停につくと時刻表の時間が今の時間だ。振り返るとバスの

音がした。本厚木駅前でやや早い夕食をして帰路についた。end

|

|

| 7 雲龍渓谷入口 | 8 鐘ヶ嶽 頂上の賑わいその一部 |

8 02.17 鐘ヶ嶽 丹沢(東)

小田急線本厚木駅北口に出る。5番乗り場から上煤ヶ谷(すずがや)行きバスに乗

り、煤ヶ谷で降りる。谷太郎川の左岸の道路・林道を真っ直ぐ遡る。山道に変わって河

原がやや広く気持ちがいい。不動尻のキャンプ場に通じる道路の終点に出てから、道

路を下って山神ずい道をくぐる。出口の右側から急な径を登る。尾根筋に出てから右折

して緩やかな尾根道。ピークには20人ほどの先客が休憩中だった。頂上の名前を示す

ものはなかったが、いたんだ石の神像が二体あった。その先に鐘ヶ嶽浅間神社=七沢

神社があった。山頂にしては立派なものだった。参道には丁目石碑が一丁も欠けずに

あった。かなり急な石段で下るが、二十六丁目からはやや緩やかになる。鳥居をくぐる

と、道路に出る。山神ずい道をくぐってまっすぐきた道を右手後ろに合わせて鐘ヶ嶽バス

停がある。日に4便だ。左手に上谷戸バス停への分岐があるが直進して広沢寺温泉入

口のバス停に出る。右折して、さらに順礼峠をめざす。end

7 01.20 雲竜渓谷入口 日光

東武日光駅から真っ直ぐ東照宮を目指す。神橋から稲荷川沿いに進む。雪は降っ

たのだろうが除雪解凍されて、全然ない。ゲートの先から徐々に雪が現れる。長い退屈

な車道歩き。稲荷川展望台と看板された休憩場が巨大な砂防ダムを見下ろす位置に

あり、ベンチもあった。工事現場への道路の分岐付近では雪が20センチ以上あった。

渓谷入口でも水は凍っていなかった。往路をそのまま引き返した。雪を踏んだとはいえ、

全行程舗装道路。足の裏の痛いこと。end

|

|

| 6百蔵山・扇山間の尾根宮谷への標識 | 6 百蔵(ももくら)山頂上の様子 |

6 01.19 百蔵山 高尾陣馬

甲州街道を猿橋駅から30分ほど(猿橋農協から)東へ進むと、宮谷入口という分岐

がある。ここから北側に曲がって、宮谷の集落を抜ける。突き当たったT字路を東に曲

がり、どんどん進む。宮谷橋で左岸に変わりその後舗装された道路で奥に進む。道路

の終点で一休み。ここからジグザグの尾根径になる。傾斜が緩やかになってまもなく二又。左西側で少々進むと百蔵山・扇山間の尾根に出る。ここには大月市のカラフルな標

識があった。百蔵方面に進む。コタラ山の東分岐でこれを往復した。百蔵の北側は急斜

面。泣き言を言わないだけで、うなりながら登った。山頂は沢山の人が休憩、出発。ここ

の東側の径から下山。この径もかなりの急斜面でロープが張られていた。下山したとこ

ろは浄水場の建設現場だった。休日だけあるというバスの百蔵山登山口のバス停を

通って猿橋駅に。駅到着後、ホンの2、3分後に電車が来た。end

5 01.19 猿橋の城山 高尾陣馬

|

|

| 5 猿橋の城山 天王神社 | 4 経塚山頂上の標識 |

猿橋農協の交差点から右折、さらに分岐を左、中央線のトンネルの脇の後、小学校

の角で右折。その正面の小さな山を目指す。一つ岩を越えると天王神社だった。ここか

ら急な斜面を登る。やっとついた岩山が、北側の肩。南側にテレビアンテナがある。北

半分の展望がいい。藪っぽい尾根径を南に進んでもう一つだけ三角山を上ると頂上。

基本測量の三角点標の外は何もない。南側の展望だけ。往路をたどって下山。猿橋農

協の交差点を東に進む。end

|

|

| 4 ユニークな標識 | 4 あんご石 |

4 01.18 経塚山 房総丘陵

犬切のバス停の標示を探してもたついたが、どうにか歩きはじめた。嵯峨山と同じく

全面的に山渓の分県ガイドに頼る。「二つの岩」というのはわからかったが、時間的に

は短く頂上に達する。あんご石にまで足を伸ばす。同ガイドとアングル違いの写真を

とった。往路をたどって帰路。部落の道から林道に入るところには非常に小さな標識し

かないので、バス停から三つ目の土手と椿の分岐というほかない。310.7に標高を加

筆されたい(311にかえて)一日のハイキングではなく、2時間弱の戯れだった。end 本文

その他 4

|

|

| 1 嵯峨山 水仙ピークの斜面 | 3筑波山ケーブルカーの脇から登山 |

3 01.08 筑波山 茨城

ケーブルカーの脇から登山。男体山を往復。美幸が原を抜けて女体山から下山。弁慶

茶屋から筑波神社の方へ分岐。真っ赤に焼ける日没の時間に見通しのいいところまで

かろうじて戻ってきた。end

2 01.04 鋸山 房総丘陵

嵯峨山の帰り道、鋸山の日本寺の境内をできるだけ沢山歩いた。入山には拝観料

600円がいる。十州一覧台からの眺めは素晴らしいが、富士山はもうお隠れになった

後だった。境内の東側の尾根筋に入り、三角点へ行った。この三角点から、じかに南側

に下る径で下った。分県ガイドで20裏鋸として紹介しているルートではありません。獣道

の藪漕ぎがありますが、石の階段もあります。end その他3

1 01.04 嵯峨山 房総丘陵

できるだけ早く出発、今年から小保田は町営バスになった。メルヘンチックな待合所が

できていた。山渓の分県ガイドを片手に進む。道端からして水仙の花だらけ。途中の道

は花畑。水仙ピークには御嶽神社の石碑がある。南側は水仙の芳香が迫ってくる斜面

で、富山伊予が岳等南が好展望。嵯峨山では鋸山と富士山が並んで眺められた。釜の

台の「涸れ沢」付近では大勢の猿たちにむかえられた。復路ではこれから登って来る人

たちにむかえられた。道路の終点には駐車スペースと小さなトイレがある。

仔細には分県ガイドは間違いも有りますがぜんぜん差し支えない。今なら水仙の花が

満開です。end

end