地形 房総丘陵

千葉県には山がないという人がいらっしゃいます。確かに都心から、または埼玉県・茨城県側から江戸川・利

根川越しに千葉県を眺めた時、下総のごく低い台地のほか、山らしいものは見当たりません。そのため千葉県

には登山・ハイキングの対象になる山がないと、お思いになられる方も少なくないでしょう。

下総(しもうさ・しもふさ)には僅かな台地しか在りませんが、その南部、上総(かずさ)・安房(あわ)の国境(く

にざかい)を中心に多数の山々があります。房総三山と呼ばれる鹿野山(かのうざん)、鋸山(のこぎりやま)、

清澄山(きよすみやま)をはじめとして、富山(とみさん)、伊予ヶ岳など特徴的な山があります。

最高標高が408.2メーターの(嶺岡)愛宕山ですから、登山・ハイキングの対象となる山々の標高は、高くて

も300メートル程度です。低い地点から登り始めますので、意外と比高感があります。半島地形の為に、他地

方へ通じる街道が無く、道路が近くても意外と静かな尾根歩きが楽しめます。

|

| 清澄寺境内の大スギ |

丘陵地帯は茂原と富津岬を結ぶ線の南側、安房と上総との国境に展開しています。南側の安房では加茂川

の東西の流れと平行した東西の方向に、山並みが走っています。これに対して北側の上総側では、南北方向

に幾つかの枝尾根が取り付き、川が深い渓谷を刻み、北へと蛇行して流れています。この国境の北側では太

平洋に近い南側の方が高く、北側の東京湾の方が低くなっています。養老渓谷などへ観光などで行かれた時、

太平洋のほうが地理的には近いのに、川が全体に北の方向に流れ、その下流が、君津・木更津・富津・五

井の東京湾、それも意外と北よりの平野部に達しているのに気が付かれ、不思議に思われた方も多いでし

ょう。加えて川の流れはかなり複雑な蛇行を繰り返しています。全体の流れの方向はつかみにくく、その河岸は

僅かな平地(河原)とそそり立った断崖になっています。さらにその断崖は今日でもなお崩壊が進行していま

す。

かつては耕地拡大のために、最近では道路拡幅のために蛇行する流路を短絡する新河道やトンネルが掘ら

れ、思わぬところに水流が出没します。流路の短絡は「川回し」と呼ばれ、「川のトンネル」も各所にあります。

又、川の断面はU字型が多く、降水時には急激に水位が上がり、両側の岸にも取り付けるところが少なく、大

変危険なことになりかねません。沢を横断する時、遡行する時など、天候には充分な注意が必要です。

それ以上に道路のトンネルが多い。未舗装林道などでは照明もなく、中央部に光の届かないほどの長さのも

のもあります。又、地面は浸透水でぬかるんでいたりします。度胸で通り抜けるのではなく、懐中電灯・ヘッドラ

ンプを用意しましょう。日帰り時の不意の遅れ対策や、ビバーク想定だけではなく、懐中電灯は必携品です。

三角点のある山頂の標高は△をつけて数字を出しました。標高点として二万五千分の一地形図などで数字

のある標高は●で数字を出しました。地形図には標高の数字はありませんが、地形図の等高線(計曲線)など

から標高のわかるもの、別の資料でに標高が明示されているのもなどを○で数字を出しました。平均的な磁針

方位西偏は約6度30分です。あらかじめコンパスにマーキングしておきたい。(国土地理院では三角点のマー

クとして(△)の中央に(・)を組み合わせたものを使用しています)(小さいです)

山の名前は他の地方にもまして同名の山が多いので、浅間山・大塚山など注意が必要なものも少なくありま

せん。

読みにくい地名が多くて、地名の読み方は現地の方でも「若い人たちのなかには」「そう呼ぶ人もいますねえ」

という形で二通り以上の読み方があったり、地方独特の方言的音便以上の変化があったりしています。権威の

ある筈の大出版社の出版物でも、県内の人の書いた本の振り仮名でも、怪しいものが少なくありません。道

路標識などに見られるローマ字表記や橋の欄干などに取り付けられた仮名書きの銘板も、音訓読みからすれ

ば正しくとも、方言的な音便の変化からすれば、決して正しいとは限らないようです。

|

| 天津神明神社境内のまるばちしゃの木 |

気候・天候

中緯度地方では緯度の差を距離に換算しておよそ50キロメートルによって生じる気温の上下は、標高差

100メートルの気圧の変化によって生じる気温の変化に等しいと言われています。標高100メートルの上昇は

気温にして0.6°Cの低下を生じます。又、風は風速1メートルに付き体感温度は1度下がるといいますから、防

風対策も併せて対応せねばなりません。

房総丘陵は東京から南へ50キロメートルほど南に位置し、標高は300メートル前後です。これは横須賀・小

田原の緯度です。これを考慮しても、山頂でも水戸・日立の気温ということになります。特別な防寒対策は全然

要りません。安房地方では、冬でも「肌着一枚」少なくてよいといわれるほどの温暖な気候です。そのためこの

地方では冬季、花卉の栽培が盛んで、「陽だまりハイク」とみかん狩り(12月頃まで)、花摘み・イチゴ摘み(もち

ろん栽培畑で買うのですが、12月頃より)が、楽しめるくらいです。夏は標高が低いため、前述のような標高差

による気温低下はありません。周囲を海で囲われているため、海洋性の気温低下が若干期待できますが、暑

いことには変わりなく、盛夏だけはハイキングに適していません。何と秋に「山開き」のイベントをしているところ

もあります。

年平均降水量は1300ミリから2000ミリです。わが国の平均が、1800ミリですから、大きな違いはありませ

ん。しかし、この「房総丘陵」付近は全般的に降水量の多い地域になっています。清澄山附近はこの地方での

降水量の一番多い地域です。清澄の名がつけられた植物の特異種の多い地域でもあります。

登山・ハイキングでは快晴でも雨具(傘ではなくレインスーツ)を持参すべきことは、ここでも同じです。日帰り

の予定で、出発時が好天でも雨具は必ず用意しましょう。気象情報・天気予報では「関東南部」とともに「伊豆諸

島」の情報・予報も参考にしましょう。

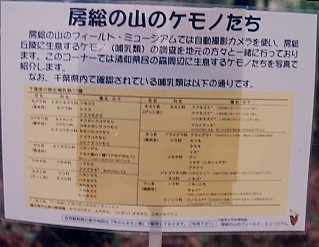

| 在来種 | 外来種 | |

| (ホンド)タヌキ | ヒメネズミ* | クマネズミ+ |

| ホンド(ニホン)イタチ | カヤネズミ* | ハツカネズミ+ |

| ハタネズミ(モグラネズミ)* | ドブネズミ+ | |

| アズマモグラ# | アカネズミ* | マスクラット* |

| ホンシュウヒネズミ# | ニホンリス | ハクビシン× |

| ホンシュウジネズミ# | イノシシ× | |

| ユビナガコウモリ | ニホンザル× | アカゲザル× |

| コキクガシラコウモリ | アナグマ | アライグマ× |

| キクガシラコウモリ | キツネ | イヌ |

| アブラコウモリ(イエコウモリ) | ノネコ | |

| モモジロコウモリ | ニホンジカ× | キョン× |

| キュウシュウノウサギ | テン | アナウサギ |

| #印は | *印は | +印は |

| モグラ | 野ネズミ | 家ネズミ |

| ×印は問題種 | ||

動物

千葉県にはペット、家畜を除いて在来種11科21種、外来種共15科33種の哺乳動物が見られます。

マスクラットは外来の大型ネズミで、輸入されたものが野生化したものです。アナグマはムジナ、ササグマ、サ

サムジナ、マミなどとよばれることがあります。ほかにムササビを確認したとか、ヌートリアを確認したという話も

あります。マスクラットと共に戦前外国から毛皮のために輸入したものが、逃げ出したもので、県北西部での確

認があったというもので、両者の誤認の可能性もあるそうです。イノシシは在来種ですが、1972年度の捕獲を

最後に一旦は絶滅したと考えられ、今日見るイノシシやイノブタは1986年度に再捕獲されたもので、他地域か

ら放獣、又は渡湾しものです。シカと並ぶ害獣で駆除の対象となっています。鼻筋に白い線の見られるジャコウ

ネコ科のハクビシンは民家の天井裏にも巣を作ります。排泄物のため悪臭を溜め、天井が腐るという被害があ

ったと笠森寺で話を聞きました。かわいいアニメの主人公アライグマは凶暴な性格のためペットとしては飼いき

れず、放たれて野生化したものだといわれています。この地方に限らず、日本各地で問題になっています。

キョンは中型犬ほどの大きさで、シカに似た姿をしています。沿岸にあった遊園地から逃げ出したものが野生

化したものだといいます。鴨川市東部から生息地域を拡大しています。人を避けはしても、恐れはしないよう

です。

| ヒトに話しかけられても、立ち止まってはいけません。危険です、ヒトは。 | |

蛇では

| アオダイショウ | ヤマカガシ | ジムグリ | |

| マムシ | ヒバカリ | シロマダラ | シマヘビ |

蛙では

| アマガエル | ヤマアカガエル | カジカガエル | モリアオガエル |

| タゴガエル | ニホンアカガエル | トウキョウダルマガエル | |

| ウシガエル | アズマヒキガエル | シュレーゲルアオガエル | |

その他には、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ(トカゲ)、イモリ、ニホンヤモリなどがいるのは他所と同じです。ト

ウキョウサンショウウオがJR外房線の房総半島横断部分付近を北限に(隔離生息地もありますが)半島全体

に分布しています。ウナウとかハタケドジョウなどと別名をもっています。まさに頭がやや大きめのドジョウに手

足がついたような姿です。

江戸時代から利根川・江戸川によって関東山地・平野より水流で隔てられた千葉県には、本州一般の山地に

見られるツキノワグマ・カモシカはいません。その点、安心して山歩きが楽しめます。本州全般に分布しているタ

カチホヘビも県内にはいません。サル・シカ・イノシシなどは関東周辺部などの山岳地のハイキングコース同様

多くいます。各所で農産物を守るために電気柵や罠があります。電気柵・網には扉にも電流が流されています

ので、通過の時には特に注意しましょう。

国道、県道でもサルが横断します。民家の庭先に繋がれた飼い犬などは、完全に無視されています。しかし、

人の姿を認めると素早く距離をとります。梢や枯草の物音には耳をすませ、風とは関わりのない梢や竹林の動

きへ目を運びましょう。又、尾根筋を踏み替える地点で、出会うことがあります。サルは鳴き声で仲間との意志

疎通をはかっているといいます。ギャー、ギャーは悲しい時。ガッ、ガッは威嚇や怒ったとき。クーとかホーはお

互いの居所を知らせる時に使われます。又、ホウィーという丸みを帯びた鳴き声は仲間を呼ぶとき、カ、カ、とい

うのは異性を呼ぶときなどに使われます。

イノブタ、イノシシは共に田の畔際や山裾を掘り起こし、農産物にも被害を与えています。思わぬところに鉄

柵・檻型の罠が置かれています。鹿用の大きな罠もあります。檻型の罠は不用意に触って、落ち子形の扉など

で怪我をしないとも限りません。十分な注意が必要です。

ウリボウと愛称されるイノシシの子供の背中には筋が見えます。近くには成獣がいます。この為、近づかな

いで遠くから観察するに留めておきたい。ブウィという鳴き声とともに蜘蛛の子を散らすが如く、一瞬の内に駆け

逃げていきます。

|

| 県指定天然記念物。上野村の大椎。オオシイ(スダジイ)、勝浦市名木276 寂光寺 |

シカも複数いるときはキョンという甲高い声とともに駆け抜けていきます。このシカが多いところにはヤマビル

も多く、各所に注意書きの看板があります。下半身の肌を完全に覆うこと。長ズボン、靴と靴下との隙間にス

パッツなどを使用すること。予防には靴に塩水を染み込ませることなどが言われます。塗布型の忌避剤の塗

布(散布)も有効です。又、喰いつかれても無理に剥がしてはいけません。外傷に備えて傷バンドとスプレイ式

の消毒液、メンソレータム・メンタームなどを持ち歩きましょう。吸血中のヒルには手を触れず、そのまま薬を塗

れば、ヒルは身をよじらせて剥がれ落ちます。重ねて消毒をしましょう。ヒルを無理に皮膚から剥がすと、「歯」

が残ることがありますので、落ちついて対応しましょう。血液の凝固を妨げるヒルジンという物質を分泌させて

吸血しますので、傷口からはわりと長時間出血します。傷バンドで流れる血液が散らないようにしましょう。際

立った痛みは有りません。痒みや傷が残ることもありますので、必ず医師に見せましょう。気温15度以上で活

発化しますので、4月から11月が要注意期間です。

泥岩の水を含む地層が多いため、川に遠い山中にも蛙が多く、これを追って蛇も多いほうでしょう。シマヘビ、

ヤマカガシ、ヒバカリ、マムシなどが見られます。素早く移動している時の蛇の体から、マムシの特徴的な銭型

紋を見とどけられるゆとりはありません。ヤマカガシにも毒があります。青みがかった背中に明瞭な斑紋の模様

がありますが、やはり、移動中の体から見とどけられるゆとりはありません。人がいることがわかれば、逃げて

いきます。逃げる方向を用意した追い払い方をすれば、危険はありません。まずは、近づかないこと。さらには

草むらの物音に注意して、素早く発見することが大切でしょう。むしろ蛇のほうこそ人間からの危険距離を測っ

て逃げていきますが、気温の低いときなどは、僅かな間合いをはかって休んでしまいます。

各種の動物がいますが、これらに出会うことは、珍しいことです。鹿を見た直後に出会った人に聞いても、その

人たちは全然気が付かなかったということが普通です。イタチ、テン、リスでも人には充分警戒して距離をとって

いますので、暗い森陰の中で、そのシルエットを認めるのが精一杯です。ハイキング中での限界です。

|

| 清和県民の森に掲出されている看板。房総の山のケモノたち フィールド・ミュージアムの提供。 |

鳥類

スズメ、ハト、カラスなどの都市型の鳥類から、各種の野鳥が数多く見られます。ウグイス、シジュウカラ、ホウ

ジロ、メジロ、ヤマセミ、キジ、セキレイ、セグロセキレイ、ヤマガラ、エナガ、ヒヨドリ、コゲラ、カワラヒワ、カワ

セミ、フクロウ、キジバト、ヤマドリ、カケス、ハシブトガラス、コジュケイなどが年間を通して生息し、主に夏訪れ

るオオルリ、ツバメ、センダイムシクイ、ヤブサメ、ツツドリ、ホトトギス、サシバ、アオバズク、主に冬訪れるツグ

ミ、アカハラ、シロハラ、ショウビタキ、ルリビタキ、アオジ、ウソ、シメがいます。安房・上総の国境の山では猛禽

類の優雅な飛翔と、華麗な笛の音を思わせる鳴き声が聞かれます。

全ての野鳥類は、その捕獲や飼育が禁止されています。しかしメジロ捕りの人間が、諸道具と共に、複数入

山しています。接触の折りには、対応に十分注意したい。こちらの方が危険です。

昆虫等小動物 有毒のもの、特徴的なもの

スズメバチには数種類あって、酷暑の年には大量発生します。攻撃的で、黒いものに襲いかかるといわれて

います。かつて、御殿山の登山道、大黒天大峯山の付近で事故がありました。背を低くしてあまり動かないで、

個体の通過を待つのがいいでしょう。巣を見つけても刺激しないように気を付けねばなりません。ブンブンと羽

音をたてて飛行するようになると、攻撃を開始します。カチカチと口音を立てると、総攻撃体勢になります。刺さ

れた場合、激しいアレルギー反応により、アナフィラキーショックをおこして、死亡することもあります。針を抜き、

毒を吸い出して患部を水洗いします。急ぎ医師の処置を受けて、大事に至らないようにしたい。

蛾には幼虫(毛虫)の時に毒のある毛が生えている種がありす。ドクガは幼虫の時は褐色の体にやや小さ目

の頭をしており、毒針をその体に生じさせ、成虫(蛾)になっても、そのときの毒針を体に付着させています。毒

針の毛は小さくて肉眼では認められません。その毒性には耐年性があり、成虫の死体であっても触らないこと

です。年一回、6月中旬から7月上旬にかけて、コナラ、キイチゴ、サクラ、ウメの木に発生します。チャドクガの

幼虫はツバキ、サザンカ、チャの木に年二回、6月下旬から7月上旬にかけてと、10月上旬から10月下旬に

かけて発生します。体の細い割りにやや大きな白っぽい頭を持って長い毛が生えています。何匹もの幼虫が横

に良く並んで厚肉の葉を食べているのが見られます。葉に産み付けられた卵塊の時から毒針毛がついていま

す。イラガ又はクロシタアオイラガの幼虫は柿の木の葉に発生します。黄色・褐色の模様があり、毛虫にしては

体長は太短く、全体に短い毛が生えていて、頭部と尾部に太いツノ形の突起があり、色合いとしては美しく見え

ます。弱いが鋭い痛みが永く続きます。マツカレハの幼虫はマツの葉を食べます。毒毛は肉眼でも認められる

ほどの長さですが、刺されると抜針はむつかしい。ほかにタケノクロホソバの幼虫は竹の葉に群がり、橙色をし

た小さな体をしています。ヤネホソバの幼虫はわらぶき屋根のギンゴケを食べるというもので、小さくて黒い毛

虫です。毛虫は触らなくても毒毛針が飛んできて刺さることによって激しい痒みが生じます。

オビハバヤスデは腐植土を主食とする多足類で、明るい肌色をした3.5センチほどの体長をしています。成

虫になるのに8年かかりますので、およそ8年ごとに集団発生します。中部山岳地帯の標高500〜2000メート

ルの山地に生息するもので、非常に特殊な隔離分布です。植物の垂直分布の寸詰まり現象に似ています。

ヤマビルがいます。その注意喚起の看板が各所に有ります。黒褐色でナメクジのような濡れた肌の感じで、

尺取虫のように移動します。長ズボンでも裾を完全に閉じる工夫をしていないと、立ち止まらなくとも、靴から脛

を登ってきます。ヒル除けスプレイや塩水を靴に塗るなどの対策がいわれます。肌の露出を避け、開放状態を

防ぐのが有効です。休憩などではベンチ類を積極的に利用すること。落ち葉や草の地面には明るい色のシート

を敷いてから休憩することで、発見を容易にしましょう。動物の項の「シカが多い、、」以下との重複を避けます。

ツツガムシ(ダニの一種)がいます。休憩のときのシート敷きはヤマビルのときと同様に大変有効です。ツツガ

ムシ病は最悪、死に至ります。

|

| スイセン 水仙 |

植物

県内の3分の1が森林で南部には杉、桧の植林地帯が広がっています。かつて県内の全域にあった自然林

は減って、清澄山の周辺に見られるだけになっています。照葉樹林帯の北東限になっていて、房総丘陵の各

所で見られます。植物の垂直分岐の寸詰まり現象が見られます。ほぼ同緯度の伊豆半島の垂直分布で言うと

ころの900メートルまでが房総半島の350メートルまでに垂直分布しているというものです。

およそ200メートルまでにタブ林、スダジイ林。300メートルまでにウラジロガシ林。この300メートル付近に

混在してモミ林が分布しているのに対して、これらが伊豆半島では、300、600、900までに分布しているとい

うわけです。また、各所に植生分布調査結果の図が掲出されています。

樹木

スダジイ、マテバシイ(トウジイ)、ツガ、ヒメコマツ(ゴヨウマツ)、ホルトノキ(モガシ)、コナラ、クヌギ、ケヤキ、

バクチノキ、モミ、カシ(アカガシ、ウラジロカシ、アラカシ)、タブノキ、ヒサカキ、カエデ類(イタヤカエデ、オオモ

ミジ、イロハカエデ、エンコウカエデ、ウリカエデ、オニイタヤ)、アセビ、モチノキ、シロダモ、ミヤマシキミ、カクレ

ミノ、メギ、チドリノキ、イヌガヤ、シラキ、リョウブ、アオハダ、ヤブニッケイ、ヤブツバキ、クロバチ、アオキ、ム

クロジ、マサキ、キハギ、フジザクラ、リンボク、カラスザンショウ、オオバグミ、アズキナシ、ヤマボウシ、カラタ

チバナ、アルバアオダモ、ネジキ、ヒメユズリハ、ヒメウツギ、ツクバネウツギ、バイカウツギ、イヌビワ、ハナイカ

ダ、タイミンタチバナ、カガヤノコウヤボウキ、マンリョウ、イズセンリョウ、ヤブコウジ、カツラ、シバヤナギ、ハ

ゼノキ、クロモジ、ムラサキシノブ、ヌルデ、カゴノキ、トベラ、イヌシデ、ツルコウジ、ムクノキ、ヤマツツジ、ヒカ

ゲツツジなどが挙げられます。

|

| 富山馬の背にあボタンスギの巨木 |

ミツバツツジは栽培もされています。特にミツバツツジは山中には少なく、栽培種が販売されている実情にな

っています。スギ、ヒノキの人工林が多く見られます。

半島一の多雨地帯である清澄山付近には特異種があります。キヨスミウツボ、キヨスミミツバツツジ、キヨスミ

コケシノブ(シダ類)などです。

ヒメコマツはマツ科の高木で最重要保護植物になっています。自然成木は85本で、各所に個体の存在をしめ

す標識が取り付けられています。これらは高宕山の南、清澄山の北西部などに散在しています。しかし、生育

場所は崖の上の僅かな平地だったりしますので、観察には十分な注意が必要です。ほかに北限を越えた種目

が点在し、巨木と共に各所で保護されています。

| スギ | 清澄寺境内 | ナギ | 高鶴山に近い熊野神社 |

| ナシ | 鴨川市南小町 | クス | 平群天神社(夫婦)クス |

| スギ | 鴨川市西神社 | マキ | 鴨川市 鏡忍寺(降神)マキ |

| スギ | 鹿野山鳥居岬道 | イヌマキ | 鴨川市北小町 長福院 |

| シイ | 大多喜町小田代 | オオクワ | 鹿野山神野寺境内 |

| イチョウ | 富山町 蓮台寺 | オオソテツ | 富山町竹之内の民家 |

| イチョウ | 高鶴山 東善寺 | スダジイ林 | 三石山自然林 南斜面 |

| ヒイラギ | 鴨川市 奈良林 | 柏槙(イブキ) | 鋸南町勝山 天寧寺境内 |

| ヒカリモ | 竹岡 黄金井戸 | マルバチシャ | 天津神明宮境内 |

| イヌマキ | 富浦町 釈迦寺 | マルバチシャ | 鴨川市天津 実入集落 |

| クスノキ | 上三原くすのき内 | (姉妹)イチョウ | 白滝山(嶺岡浅間登り口) |

| クスノキ | 環の大樟 興源寺 | オハツキイチョウ | 竹岡 薬王寺境内(雌株) |

| ボタンスギ | 富山山頂 馬の背 | バクチノキ(群生) | 大山不動尊の東側 |

| ホルトノキ | 石堂寺 本堂裏手 | (ウラジロ)シラカシ | 三島の白樫 豊英個人宅地 |

| ホルトノキ | 富浦町 宮本城跡 | オオシイ(スダジイ) | 勝浦市(上野村の)寂光寺 |

×紅葉の時期の一般公開月日を、「花こよみ」に掲出いたしました。×

メギはコトリスワラズ、ヨロイドウシの別名を持つ落葉の低木で、葉の付け根になる枝に1センチ前後の刺針

があります。葉は丸っこい小さなもので赤い実をつけます。ジャケツイバラも落葉する低木で、藤のような葉の

取り付きに刺があります。黄色い花を咲かせます。崖地の日当たりのいいところに自生しています。アリドウシ

は膝ほどの高さにしかならない常緑の低木です。1センチ前後の丸っこい葉を付けて、その根元に葉と同じく位

の長さの刺を持っています。少し気を付けていれば、その種類がわからなくとも、刺のあるのがわかります。ノ

バラと共に刺の位置を避けて進みましょう。

草本類

アズマヤマアザミ、コバノカナワラビ、ヤブミョウガ、ハナミョウガ、ジャコウソウ、モミジガサ、ツリフネソウ、ウ

ワバミソウ(ミズナ)、ナツエビネ、イワタバコ、イズノシマダイモンジソウ、クマガイソウ、ニリンソウ、マムシグ

サ、テンナンショウ、アジサイ(タマアジサイ、サワアジサイ、クサアジサイ)、カンアオイ、スハマソウ、ホトトギス、

シロヨメナ、キヨスミギク、ツクバトリカブトなどが各所でみられます。

アワチドリという小さな蘭科の花はウチョウランの変種で、千葉県だけの特異種です。貴重な種のため自生株

は絶滅の危機に瀕しています。一方、早い時期に採取された株が、栽培種として季節に応じて販売されていま

す。毎年、6月の中旬、千葉市内で展示即売会が催されます。15センチほどの小さな株に咲いた1センチほど

の大きさの白や紫の小さな花は可憐なものです。株は大きくても30センチくらい、花も大きいものは3センチく

らいです。

各地の高山で見られるホタルブクロが、ここでも見られます。薄い桃色ないし紫色が色がさめて白色に変わっ

ています。紫、桃、白がその変種の色になり、色の薄いものが多く見られます。ノシランが北限の分布地になっ

ています。又、ヒガンマムシグサというやはり千葉県だけの特異種があります。普通4月か5月に咲くのですが、

これはお彼岸のころに咲きます。ミミガタテンナンショウの変種だともいわれる種類です。但しカントウマムシグ

サが同じ地域に分布しています。

歩行にあたっては、野アザミ、ノバラの類、さらにはススキにも注意したい。整備の行き届いた遊歩道でも、こ

れらが手足を刺すことになります。寒暑に関わらず、長袖・長ズボンは服装・スタイルの常識です。特に川辺に

多いイラクサは、葉や茎に刺があって、これには蟻酸系の毒があり、薄手の皮手袋も着用したい。シソの葉に

似たやや大きな葉で、葉や茎部分に白い毛と思わせる細い刺が一面に生えています。見かけは柔らかい刺で

すが、痒みというよりは痛みに近い刺激が長時間残ります。

| 大多喜県民の森 竹笹園 |

タケ ササ

竹の種としてはモウソウチク●、マダケ、ハチク●、ホテイチク●などが見られます。

笹の種としてはアズマネザサ、メダケ(オンナダケ)、ヤダケ(オトコダケ)●、スズタケ、キヨスミザサ、テイフメ

ダケ、キヨスミメダケなどがありここでも清澄の名がつく特異種があります。清澄山、三石山、高宕山は特にシダ

類の多いところです。鋸山付近の海岸線の南側から勝浦にかけて、ダンチク(ヨシタケ)といわれるイネ科の多

年草で笹に似た竹が生育しています。(孟宗竹、真竹、淡竹、布袋竹)

大多喜駅に近い大多喜県民の森管理事務所に併設されて「竹の情報館」があり、笹竹園という竹と笹の植物

園もあります。県内外から代表的な76種が栽培され、前述の中●印の4種がここにもあります。

モウソウチクが食用の筍として栽培されています。いすみ鉄道西畑駅から上総中野駅の南部では土質との関

連もあって、エグミのないおいしいタケノコを供給しています。一方、野生のケモノたちによる食害が深刻な問

題になっています。 房総丘陵